新朝15年历史,王莽和刘秀为何说一个是穿越者、一个是天选之子

新朝15年历史,王莽和刘秀为何说一个是穿越者、一个是天选之子

新朝,是中国历史上两汉之间的短暂朝代,由西汉权臣

王莽篡位所建立,仅一代皇帝,建都常安(即原长安,今西安)。王莽是一个有着强烈改革理想的人物,他试图通过推行一系列的新政来恢复古代的礼乐制度,但却引发了社会的动荡和民众的反抗。

刘秀,是东汉王朝的开国皇帝,汉高祖刘邦的九世孙,出自南阳郡蔡阳县(今湖北省枣阳市)的平民家庭,他在乱世中凭借自己的智勇和魅力,率领一支农民起义军,打败了王莽的新军,重新统一了全国,开创了“光武中兴”的局面。王莽和刘秀,是两个截然不同的历史人物,他们的经历和故事,也是中国历史上最为精彩和激动人心的一段。

本文将从以下几个方面,详细介绍和分析王莽和刘秀的历史形象和历史作用,希望能给读者带来一些有趣和有用的知识和启示。

王莽的个人生平和家族背景

王莽,字巨君,出生于西汉元帝元平元年(前45年),是西汉元帝皇后王政君的侄子,王莽的父亲王谷是

王政君的弟弟,王莽的母亲是赵氏,是赵充国的孙女,赵充国是西汉武帝的大将军,曾经参与过平定七国之乱的战争。王莽的家族是西汉末期的权臣,王氏外戚,他们的祖先是西汉高祖刘邦的功臣王陵,王陵的儿子王吸是西汉文帝的岳父,王吸的儿子王信是西汉景帝的岳父,王信的儿子王嘉是西汉武帝的岳父,王嘉的儿子王商是西汉昭帝的岳父,王商的儿子王根是西汉宣帝的岳父,王根的儿子王接是西汉元帝的岳父,王接的女儿王政君是西汉元帝的皇后,王政君的侄子就是王莽。可以说,王莽的家族是西汉的开国功臣,他们与刘氏皇室有着血缘和婚姻的联系,他们的地位和权力都非常高。

王莽自幼受到儒家教育,酷爱经史,有着博学多才的才华。他节俭朴实,礼贤下士,渐得王氏外戚的重视,于汉永始元年(前16年)受封为新都侯,前8年担任大司马一职,掌握了西汉末期的朝政。汉成帝、汉哀帝相继去世后,王莽拥立年幼的汉平帝和孺子婴为傀儡,自称“假皇帝”,并利用谶纬之说,伪造天命,于汉初始元年(9年)废除孺子婴,自立为帝,改国号为“新”,终结了西汉211年的统治。

王莽称帝后,立即推行了一系列的新政,试图通过改革来恢复古代的礼乐制度,但却引发了社会的动荡和民众的反抗。17年,因为天灾不断,而人民因为改革失败而经济破产,最后爆发了民变,赤眉军、绿林军等起义军相继而起,攻打新朝的统治中心。新莽军相继在成昌之战、昆阳之战惨败。地皇四年(23年),绿林军拥立刘玄称更始帝,同年攻入长安,王莽被杀,新朝亡。

王莽的改革理念和政治策略

王莽的改革理念,主要是受到了儒家思想的影响,他认为西汉末期的社会已经腐败堕落,违背了古代的礼乐制度,他想要通过改革来恢复周朝的制度,以达到天下太平的目的。他的政治策略,主要是利用谶纬之说,伪造天命,来为自己的篡位和改革找到合法性和支持。他的改革主要有以下几个方面:

改革官制,仿照《周礼》的制度,改变了西汉的郡国制,设立十二大夫,分封诸侯王,改变了地方的行政区划和官名,如改郡太守为大尹,改县令为大正,改乡长为大旅等。这些改革使得官员和百姓无所适从,造成了混乱和不便。

改革土地制度,推行王田制,将耕地收归国有,限制豪强和百姓的土地所有权,规定每户只能有一定大小的土地,多余的要上缴国库,同时禁止奴婢的买卖。这些改革触动了地主和富商的利益,遭到了他们的反对和抵制,也没有解决百姓的困境,反而加重了他们的负担。

改革经济制度,推行五均六筦,即国家对五谷的收储和分配,以及对金银、盐铁、酒醋、丝织等六种商品的垄断和管理,同时改革币制,废除西汉的五铢钱,铸造新的货币,如大泉五十、中泉五、小泉五等。这些改革破坏了市场的自由,造成了物价的波动和通货的混乱,引发了民间的不满和抗议。

王莽的新政,虽然有着良好的理想和动机,但却没有考虑到社会的实际情况和人民的需求,而是一味地崇尚古代的制度,强行推行,结果导致了社会的动荡和民众的反抗,最终导致了新朝的灭亡。王莽的改革,可以说是中国历史上最为激进和失败的一次改革,也是中国历史上最为悲剧和可悲的一次改革。王莽的改革,反映了他的思想局限和政治失误,也反映了他的时代背景和社会矛盾。王莽的改革,是中国历史上的一个重要的教训,也是中国历史上的一个重要的启示。

刘秀的个人生平和家族背景

刘秀是汉高帝

刘邦的九世孙,出自

汉景帝子长沙定王刘发一脉,刘秀的先世,因遵行“推恩令”的原则而从列侯递降。到他父亲刘钦这一辈,只是济阳县令这样的小官员了。元始三年(3年),其父刘钦在南顿县(在今河南项城市)县令任上去世,年仅9岁的刘秀与兄妹便成了孤儿,生活无依,被远在南阳郡蔡阳县(今湖北枣阳)的叔父刘良所抚养,成了普通的平民。刘秀他在乱世中凭借自己的智勇和魅力,率领一支农民起义军,打败了王莽的新军,重新统一了全国,开创了“光武中兴”的局面。

刘秀的早年经历并不显赫,他以种田为生,后来到长安入太学学习,随名儒许子威治《尚书》,略通大义,并结识了邓禹、朱佑等,二人后来皆列入“云台二十八将”,是刘秀创业的班底。王莽末年,赤眉、绿林起义先后爆发。22年,刘秀与其兄刘縯抱着恢复刘姓统治的目的,起兵于舂陵。次年二月绿林军建立更始政权后,刘縯任大司徒,刘秀任太常、偏将军。23年六月,新莽大军围绿林军于昆阳。刘秀突围调集援兵,与留守城内的义军合击,重创莽军。刘秀在昆阳之战中立了大功之后,逐渐与农民军分庭抗礼。后被封为萧王,河北地区的豪强地主先后归附,刘秀羽翼已丰,遂拒绝听从更始政权的调动。同年秋,大败和收编河北地区的铜马等地的农民起义军,扩充实力,故有“铜马帝”之称。25年六月,正式称帝于河北邯郸,国号为“汉”,史称“东汉”,以区别于西汉。

刘秀称帝后,立即着手平定天下,消灭了王莽的残余势力,如赵明诚、王匡等,又与更始政权展开了长达六年的争夺战,最终于30年攻入长安,俘虏了更始帝,结束了农民战争,统一了全国。刘秀还与赤眉军、绿林军等农民起义军进行了和解,安抚了他们的情绪,使他们放下武器,归顺朝廷。刘秀的这些举措,体现了他的仁德和智慧,也为东汉的稳定和发展奠定了基础。

刘秀的改革理念和政治策略

刘秀的改革理念,主要是受到了西汉的制度和文化的影响,他认为西汉的制度是符合中国的国情和民情的,他想要通过改革来恢复西汉的制度,以达到天下太平的目的。他的政治策略,主要是利用自己的智勇和魅力,来为自己的称帝和改革找到支持和拥护。他的改革主要有以下几个方面:

改革政治制度,恢复了西汉的郡国制,废除了王莽的新政,恢复了西汉的官制和官名,如改大尹为太守,改大正为县令,改大旅为乡长等。同时,刘秀还加强了中央集权,削弱了诸侯王的权力,规定诸侯王只能在自己的封地内任职,不得干预朝政,也不得私自征兵,以防止他们造反。刘秀还重用了一批有才能的文武官员,如邓禹、耿弇、窦融、马援等,使朝廷的政治清明,军事强盛。

改革经济制度,废除了王莽的五均六筦,恢复了市场的自由,促进了商品的流通和生产的发展。刘秀还减轻了百姓的赋税,免除了一些苛捐杂税,如田租、户调、口赋等,使百姓的负担减轻,生活改善。刘秀还恢复了西汉的五铢钱,稳定了货币的价值,维护了经济的秩序。

改革社会制度,废除了王莽的王田制,恢复了西汉的井田制,保障了百姓的土地所有权,鼓励了农业的发展。刘秀还允许奴婢的买卖,但也规定了一些保护奴婢的法律,如禁止虐待奴婢,禁止卖妻儿为奴婢等,使奴婢的地位有所提高。刘秀还推行了一些有利于社会稳定的法律,如禁止私斗,禁止诬告,禁止奸淫,禁止盗窃等,使社会的治安有所改善。

刘秀的改革和建设,使东汉的政治、经济、社会等各方面都有了很大的进步,为后来的东汉王朝的繁荣和昌盛奠定了坚实的基础。刘秀被后人称为“光武帝”,也是对他的功绩和贡献的肯定和赞誉。

王莽和刘秀的重要战役和事件

王莽和刘秀的历史,是中国历史上最为动荡和激烈的一段,他们之间发生了许多重要的战役和事件,这些战役和事件,不仅影响了他们的命运,也影响了中国的历史。以下是一些比较有代表性的战役和事件:

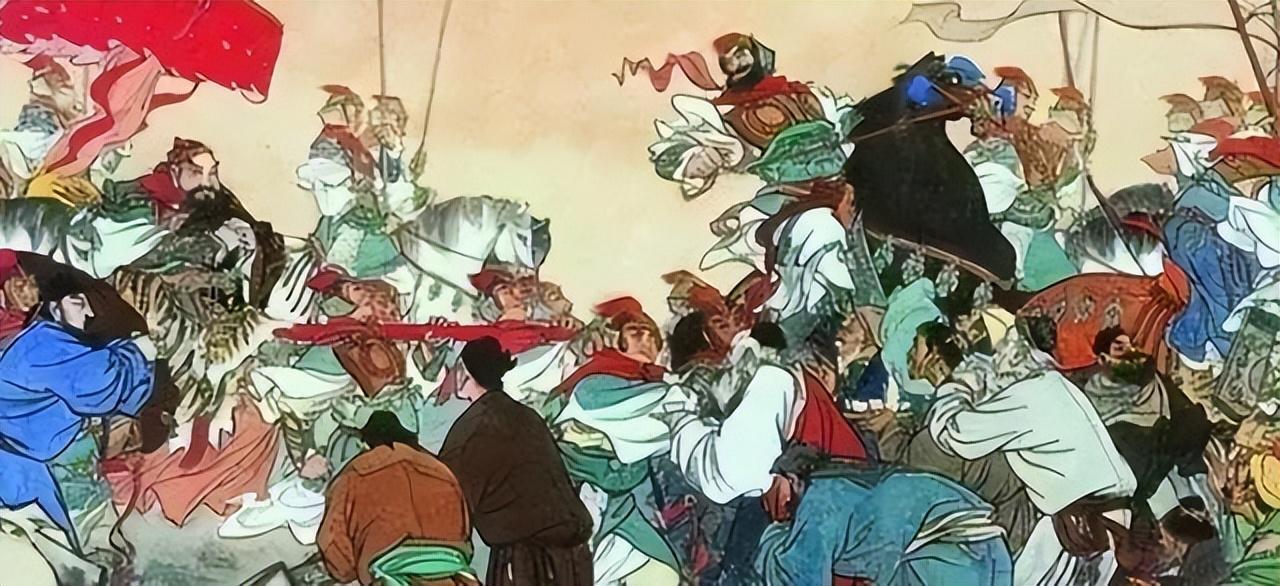

成昌之战,是新朝和绿林军之间的一场大规模的战役,发生在地皇三年(22年)的冬天,地点在河南省的成昌县(今新郑市)。这场战役是由于绿林军的首领刘玄和王匡,率领了十余万的起义军,从河南的宛城出发,向北进攻新朝的首都长安,途中遭到了新朝的大司空王寻和大司徒王邑的拦截,双方在成昌县展开了激战。新朝的军队虽然人数众多,但是士气低落,装备落后,指挥混乱,而绿林军虽然人数较少,但是士气高昂,装备精良,指挥灵活,经过一番激战,新朝的军队被绿林军打得大败,王寻和王邑都被杀,新朝的军队损失惨重,绿林军的声势大振,继续向长安进发。这场战役,是新朝的第一次重大的军事失败,也是绿林军的第一次重大的军事胜利,它打破了新朝的军事优势,也打开了绿林军进攻长安的道路,对新朝的灭亡和绿林军的崛起,都有着重要的影响。

昆阳之战,是新朝和绿林军之间的另一场大规模的战役,发生在地皇四年(23年)的夏天,地点在河南省的昆阳县(今平顶山市)。这场战役是由于绿林军的首领刘玄和王匡,率领了二十余万的起义军,从河南的成昌县出发,继续向北进攻新朝的首都长安,途中遭到了新朝的大司马王邑的弟弟王尋和大司徒王寻的儿子王邑的拦截,双方在昆阳县展开了激战。

新朝的军队虽然人数众多,但是士气低落,装备落后,指挥混乱,而绿林军虽然人数较少,但是士气高昂,装备精良,指挥灵活,经过一番激战,新朝的军队被绿林军打得大败,王尋和王邑都被杀,新朝的军队损失惨重,绿林军的声势大振,继续向长安进发。这场战役,是新朝的第二次重大的军事失败,也是绿林军的第二次重大的军事胜利,它彻底摧毁了新朝的军事力量,也彻底确立了绿林军的军事优势,对新朝的灭亡和绿林军的崛起,都有着决定性的影响。

舂陵起兵,是刘秀和

刘縯兄弟发动的一次反对新朝的起义,发生在地皇三年(22年)的冬天,地点在河南省的舂陵县(今南阳市)。这次起义是由于刘秀和刘縯兄弟,抱着恢复刘姓统治的目的,率领了三千多名的义军,从南阳的蔡阳县出发,向北进攻新朝的统治中心,途中遭到了新朝的大将军王凤的追击,双方在舂陵县展开了激战。

刘秀和刘縯兄弟的义军虽然人数较少,但是士气高昂,装备精良,指挥灵活,经过一番激战,新朝的军队被刘秀和刘縯兄弟的义军虽然人数较少,但是士气高昂,装备精良,指挥灵活,经过一番激战,新朝的军队被刘秀和刘縯兄弟打得大败,王凤被杀,新朝的军队损失惨重,刘秀和刘縯兄弟的义军的声势大振,继续向北进发。这次起义,是刘秀和刘縯兄弟的第一次重大的军事胜利,也是刘秀和刘縯兄弟的第一次正式参与反对新朝的战争,对刘秀和刘縯兄弟的崛起,都有着重要的影响。

河北称帝,是刘秀在河北地区建立自己的政权,正式与新朝和更始政权分庭抗礼的事件,发生在地皇四年(25年)的夏天,地点在河北省的邯郸市。这个事件是由于刘秀在昆阳之战中立了大功之后,逐渐与农民军分庭抗礼。后被封为萧王,河北地区的豪强地主先后归附,刘秀羽翼已丰,遂拒绝听从更始政权的调动。同年秋,大败和收编河北地区的铜马等地的农民起义军,扩充实力,故有“铜马帝”之称。25年六月,正式称帝于河北邯郸,国号为“汉”,史称“东汉”,以区别于西汉。这个事件,是刘秀的第一次重大的政治举动,也是刘秀的第一次正式宣布自己的王朝,对刘秀的统一天下,都有着重要的意义。

长安攻克,是刘秀在平定天下的过程中,攻克新朝和更始政权的最后一个据点,结束了农民战争,统一了全国的事件,发生在建武五年(30年)的冬天,地点在陕西省的长安市。这个事件是由于刘秀在河北称帝后,立即着手平定天下,消灭了王莽的残余势力,如赵明诚、王匡等,又与更始政权展开了长达六年的争夺战,最终于30年攻入长安,俘虏了更始帝,结束了农民战争,统一了全国。这个事件,是刘秀的最后一次重大的军事胜利,也是刘秀的最后一次正式结束自己的战争,对刘秀的建立王朝,都有着决定性的影响。

王莽和刘秀的历史意义和启示

王莽和刘秀的历史,是中国历史上最为动荡和激烈的一段,他们的历史,也是中国历史上最为有意义和有启示的一段。他们的历史,给我们带来了以下几点意义和启示:

王莽和刘秀的历史,告诉我们,改革是一件非常重要和必要的事情,但是改革也是一件非常困难和危险的事情,改革要考虑到社会的实际情况和人民的需求,不能一味地崇尚古代的制度,强行推行,否则会引起社会的动荡和民众的反抗,导致改革的失败和灾难。改革要有合理的理念和科学的方法,不能凭借个人的意志和偏见,否则会造成改革的偏颇和失误,导致改革的失效和后患。改革要有广泛的支持和参与,不能忽视民意和民情,否则会导致改革的孤立和抵制,导致改革的难以进行和难以完成。改革是一件艰巨而又伟大的事业,需要有智慧、勇气、耐心和责任,才能取得成功和效果。

结语

王莽和刘秀,是中国历史上的两个传奇,他们的故事,是中国历史上最为精彩和激动人心的一段。王莽是一个有着强烈改革理想的人物,但却没有考虑到社会的实际情况和人民的需求,而是一味地崇尚古代的制度,强行推行,结果导致了社会的动荡和民众的反抗,最终被农民起义军推翻,死于乱军之中。刘秀是一个有着智勇和魅力的人物,他在乱世中凭借自己的能力和运气,率领一支农民起义军,打败了王莽的新军,重新统一了全国,开创了“光武中兴”的局面,他还进行了一些有益的改革和建设,使东汉的政治、经济、社会等各方面都有了很大的进步,为后来的东汉王朝的繁荣和昌盛奠定了坚实的基础。王莽和刘秀,是中国历史上的两个传奇,他们的故事,值得我们深思和学习。

如果你还想了解更多关于王莽和刘秀的历史,你可以点击以下的链接,查看更多的信息:

[王莽_百度百科][刘秀_百度百科][新朝_百度百科][东汉_百度百科][王莽改制_百度百科][光武中兴_百度百科][成昌之战_百度百科][昆阳之战_百度百科][舂陵起兵_百度百科][河北称帝_百度百科][长安攻克_百度百科]

谢谢你的阅读,如果你有任何的问题或建议,欢迎在评论区留言,我会尽快回复你。感谢点赞、评论、收藏与转发,这是今日头条的专栏作者,祝你阅读愉快!

-

- 孙淳:妻子患病发胖变老,仍陪伴22年无绯闻,晚年无儿无女只有狗

-

2025-02-15 02:04:52

-

- 河南省驻马店市概况

-

2025-02-15 02:02:37

-

- 山东四胞胎“冰清玉洁”,12岁离家求学,一同考上大学住一间宿舍

-

2025-02-15 02:00:22

-

- 童蕾-中国内地女演员

-

2025-02-15 01:58:06

-

- 解读《长安十二时辰》

-

2025-02-15 01:55:50

-

- 可怕的食人虎:流窜两国吃掉436人,被击杀后才知其吃人原因

-

2025-02-15 01:53:35

-

- 果静林:早年丧母,中年丧妻,妻子去世后单身12年,没人能代替她

-

2025-02-15 01:51:19

-

- 医患矛盾的核心原因是什么?

-

2025-02-15 01:49:03

-

- 这50部经典穿越电影,带你从过去装逼到未来

-

2025-02-14 11:32:20

-

- 谢楠:我这辈子最正确的决定,就是嫁给大自己9岁的老公吴京

-

2025-02-14 11:30:05

-

- 韩宋皇帝韩林儿的悲剧人生

-

2025-02-14 11:27:49

-

- 法硕考试分析之法理学-法的起源与演进

-

2025-02-14 11:25:34

-

- 有编制,西昌招聘事业单位人员157名!

-

2025-02-14 11:23:19

-

- 《凤囚凰》大结局是什么?全剧剧情分集介绍

-

2025-02-14 11:21:04

-

- 揭秘 - 军方背景的保利集团就是这样发展的

-

2025-02-14 11:18:49

-

- EVO3(头文字D—须藤京一座驾)

-

2025-02-14 11:16:34

-

- 5位院士全职坐镇!发展超快的“双非”高校—广州大学,你选不?

-

2025-02-14 11:14:18

-

- 盘点白金大神血红的十六本高口碑小说,喜欢血红的书友不要错过!

-

2025-02-14 11:12:03

-

- 董竹君被夏之时家暴12年,晚年为何多次帮夏家,临终遗言暴露真相

-

2025-02-14 11:09:48

-

- 昭和男儿众生相

-

2025-02-14 11:07:33

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的?

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的? 又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭

又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭