韩宋皇帝韩林儿的悲剧人生

韩宋皇帝韩林儿的悲剧人生

韩林儿(?-1366年),赵州栾城(今河北省栾城县)人。元末农民起义(红巾军)领袖,韩山童的儿子。

至正十一年(1351年),因父被元兵杀害,随母逃往武安(今江苏徐州)山中,后匿居砀山夹河。至正十五年(1355年),被刘福通等迎至亳州(今属安徽),立为帝,称小明王,国号大宋,年号龙凤。同年底,亳州失守,退驻安丰(今安徽寿县)。

龙凤四年(1358年,元至正十八年)五月,移都汴梁(今河南开封)。八月,复居安丰。龙凤九年(1363年,元至正二十三年),安丰受张士诚部将吕珍围攻,被朱元璋救至滁州(今属安徽),左右侍从尽为朱元璋撤换。龙凤十二年(1366年,元至正二十六年),被朱元璋部将廖永忠溺死于瓜洲(今江苏扬州南)江中。

那么今天小编就来说说,中国韩宋皇帝韩林儿的悲剧人生,我们一起来看看吧。

韩宋皇帝韩林儿的生平简介

反元复宋

韩林儿,有人说他是李氏之子。他的祖先利用白莲教烧香惑众,被流放到永年。 元朝末年,韩林儿的父亲韩山童传言,说:“天下正当大乱之时,弥勒佛将降临于世。”黄河以南、江、淮之间的很多百姓都相信他的话。颍州人刘福通与其同伙杜遵道、罗文素、盛文郁等也宣扬“韩山童是宋徽宗的八世孙,应当掌管中原”,于是杀白马黑牛,对天地发誓,图谋起兵,并决定以红巾为号。

至正十一年(1351年)五月,事情泄露,刘福通等人急速进入颍州,起兵造反,而韩山童却被元朝官吏拘捕处死。韩林儿与其母杨氏则逃至武安山中。刘福通占据朱皋,攻克罗山、上蔡、真阳、确山,攻打叶县、舞阳,攻陷汝宁、光州、息州,部众增至十多万,元兵已不能抵挡。当时徐寿辉等在蕲、黄起兵,布王三、孟海马等在湘、汉起兵,芝麻李在丰、沛起兵,而郭子兴也占据濠州响应。当时都称他们为“红军”,也称“香军”。

至正十五年(1355年)二月,刘福通到处寻找韩林儿,最后在砀山夹河找到了他,并将他迎至亳州,韩林儿于是在亳州登基称帝,又号小明王,建国号为宋,年号龙凤。拆除鹿邑太清宫的木材,在亳州修建宫阙。尊奉杨氏为皇太后,任命杜遵道、盛文郁为丞相,刘福通、罗文素为平章政事,刘六为枢密院事。

杜遵道受韩林儿恩宠掌握实权。刘福通很嫉妒他,暗地里命令披甲的士兵捕杀了杜遵道,然后自封丞相,加太保,从此刘福通掌握了大权。不久,元军在太康大败刘福通,进一步包围亳州,刘福通挟持韩林儿逃往安丰。没过多久,兵力又重新强盛起来,刘福通便派其部将分路夺取地盘。

大败元军

龙凤三年(1357年,元至正十七年),李武、崔德攻陷商州,然后攻克武关以图关中,而毛贵则攻陷胶、莱、益都、滨州,这样,山东的郡县多数已被攻下。

六月,刘福通率军进攻汴梁,并且分兵三路:关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚直趋晋、冀;白不信、大刀敖、李喜喜直趋关中;毛贵出山东向北进犯,势头很锐。元镇守黄河的义兵万户叛附刘福通,攻陷济宁,但随即兵败逃走。

同年秋天,刘福通兵陷大名,然后从曹、濮出发攻陷卫辉。白不信、大刀敖、李喜喜攻陷兴元,然后进入风翔,但屡次被察罕帖木儿、李思齐所败,只得逃入蜀地。

龙凤四年(1358年,元至正十八年),田丰又攻陷东平、济宁、东昌、益都、广平、顺德。毛贵也数败元兵,攻陷清州、沧州,占据长芦镇,随即又攻陷济南;进而引兵北上,在南皮杀宣慰使董搏霄,攻陷蓟州,进犯漷州,夺取柳林以进逼大都。元顺帝征调四方兵力前来保卫都城,并商议要迁都以避敌锋,经大臣劝阻才作罢。毛贵随即被元兵击败,退驻济南。而刘福通则出没于黄河南北,五月攻下汴梁,汴梁守将竹贞逃走,于是刘福通迎来韩林儿,以汴梁为都。

关先生、破头潘等又将其军一分为二,一路出绛州,一路出沁州。越过太行山,攻克辽州、潞州,然后攻陷冀宁路;攻保定不克后,转而攻陷完州,夺取大同、兴和等塞外诸郡,直到攻陷上都,焚毁元朝宫殿,转而又进攻辽阳,直抵高丽。十九年,攻陷辽阳,杀懿州路总管吕震。元顺帝因为上都宫阙完全被毁,从此不再北巡。李喜喜余党再陷宁夏,夺取灵武等边疆地区。

元朝反攻

当时太平已久,州郡都无防备。州郡守官们一听说有红巾军来犯,总是弃城而逃,因此红巾军所到之处攻无不克。然而韩林儿本自盗贼起家,胸无大志,又听命于刘福通,徒有虚名。在外诸将都不守约束,每到一处总是焚火打劫,甚至烹食老弱,况且这些人都是刘福通的平辈,因此刘福通也控制不了他们。这样,兵力虽然强盛,军令却得不到执行。屡次攻下城镇,却不能久守,元军屡次跟随其后夺回这些城镇。只有毛贵稍有智谋,他攻克济南后,便立宾兴院,选用曾任元朝官吏的姬宗周等分守各路,又在莱州屯田三百六十处,每屯相距三十里,制造挽运大车上百辆,规定凡官民有田的,十取其二。正因为毛贵进行了这么多的谋划,所以才能占据山东达三年之久。元将察罕帖木儿屡次将红巾军打败,将关、陇地区全部收复。

龙凤五年(1359年)五月,察罕帖木儿大举出兵,秦、晋之军在汴梁城下会合,驻扎杏花营,各军环城而垒,韩林儿守军每次出战都失败,守城百余日后,城中粮食将尽。刘福通想不出破敌之计,只得挟持韩林儿在百名骑兵护卫之下,打开东门逃回安丰,后宫嫔妃、官吏家属以及符玺印章、珍宝财物等全都落入察罕帖木儿之手。当时毛贵已被其党羽赵均用所杀,有一个名叫续继祖的人又将赵均用杀掉,毛贵所部就这样自相残杀。只有田丰占据东平,势力稍强。

龙凤六年(1360年,元至正二十年),关先生等攻陷大宁,再犯上都。田丰攻陷保定,元朝派使者前去招降,使者被杀。王士诚又践踏晋、冀,被元将孛罗帖木儿在台州打败,于是进入东平与田丰会合。刘福通曾经指责李武、崔德故意拖延时间,要惩罚他们。

龙凤七年(1361年,元至正二十一年)夏,他们俩叛逃,投降李思齐。当时李喜喜、关先生等转战东西,部队逃的逃、死的死,损失很大,余部从高丽返回进犯上都,又被孛罗帖木儿击败投降。而察罕帖木儿已经攻取汴梁,于是派遣其子王保保征伐东平,胁降了田丰、王士诚,乘胜平定山东。只有陈猱头独守益都,未被攻下,与刘福通遥相声援。

寄人篱下

龙凤八年(1362年,元至正二十二年)六月,田丰、王士诚寻找机会刺杀了察罕帖木儿,进入益都。元朝将兵权交给王保保,王保保率军将益都重重包围,陈猱头等向刘福通告急。刘福通便从安丰引兵支援,在火星埠与元军遭遇,被元军大败,逃回安丰。元军急攻益都,挖地道进入益都,杀死田丰、王士诚,而将陈猱头套上械锁,押送京城,韩林儿势力大窘。

龙凤九年(1363年,元至正二十三年)春,张士诚手下将领吕珍包围安丰,城中人相食,小明王哭泣,刘福通遣人求救于名义上是韩宋政权江南行省丞相的朱元璋。刘基谏曰:“不宜轻出,假使救出来,当发付何处?”朱元璋却认为:“如果安丰被攻破,张士诚的势力就会更强大。”于是亲自率军前往支援。吕珍得到庐州左君弼支持,极力拒守,被元璋军击败,吕珍与左君弼逃遁。朱元璋遂救出韩林儿。朱元璋拟将韩林儿安置于应天府,诸将亦议于中书省设御座奉韩林儿,刘基说:“彼牧竖耳,奉之何为!”密陈“天命”所在,朱元璋领悟,于是将韩林儿安置于滁州,营建宫殿让他居住,更换其左右宦官侍从,待遇甚厚。

是年三月三十四日,小明王内降制书,追赠朱元璋三代:曾祖父朱九四为资德大夫、江西等处行中书省右丞、上护军、司空、吴国公,曾祖母侯氏吴国夫人;祖父朱初一为光禄大夫、江南等处行中书省平章政事、上柱国、司徒、吴国公,祖母王氏吴国夫人;父亲朱五四为开府仪同三司、上柱国、录军国重事、中书右丞相、太尉、吴国公,母亲陈氏吴国夫人。第二年,朱元璋自称吴王,仍奉龙凤正朔。

离奇死亡

龙凤十二年(1366年,元至正二十六年)十二月,韩林儿死去。有人说是朱元璋命廖永忠迎韩林儿回应天,船到瓜步时,韩林儿因船翻沉入江中而死(另说为朱元璋谋杀)。

当初,朱元璋驻扎和阳时,郭子兴去世,韩林儿任命郭子兴之子郭天叙为都元帅,张天祐为右副元帅,朱元璋为左副元帅。当时朱元璋孤军守城,而韩林儿因自称宋朝后裔,四方起而响应,于是朱元璋便用其年号以号令军中。

韩林儿死后第二年,朱元璋才将这一年定为吴元年。当年,朱元璋派大将军平定中原,元顺帝逃至北方,此时距韩林儿死仅一年多时间。韩林儿称帝共十二年。

相关话题:韩林儿之死:廖永忠好心犯下的错,朱元璋不得不背的锅

01 提到元末,必然绕不开韩林儿,盖因刘福通拥立韩林儿建立了韩宋。

韩宋不同于一般旋起即灭的草头势力,它前后存在十二年,最鼎盛时期,整个北方都是韩宋的活动范围,韩林儿一度成为北方起义军的共主。

关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚趋晋、冀;白不信、大刀敖、李喜喜趋关中;毛贵出山东北犯。

当然,窃以为还得加上一条:朱元璋略东南。没错,朱元璋曾经也是韩宋旗下的左副都元帅。

在这种情况下,韩林儿的死必然会被史书浓墨重彩的描写,可尴尬的是,关于韩林儿的死在《明史》中就三个字“林儿卒”。可能是明史的编修者们都觉得这太敷衍,在后面又详细介绍了一下韩林儿的死因,恩,这下增加了五个字,“至瓜步,覆舟沉于江”。

02 韩林儿是落水淹死的,这种死法虽然有些离奇,但勉强说得过去,毕竟春秋时期还有掉粪坑淹死的国君(晋景公)呢。可巧就巧在韩林儿是在朱元璋派人接他去应天的路上落水的,那么这时的朱元璋就处在一个非常尴尬的境地,用文艺点的话说就是“难免瓜田李下之嫌”,用大白话就是“黄泥巴掉进裤裆里——不是屎也是屎”。

所以,一直以来主流观点都认为韩林儿之死是朱元璋授意廖永忠做的,而且他们还给出了朱元璋这样做的动机:韩林儿乃其旧主,会妨碍朱元璋称帝。

然而事实真的是这样吗?本文试以朱元璋与韩宋政权关系、廖永忠性格及朱元璋为人等三方面,来尝试着为朱元璋“洗地”,即——韩林儿之死并非出于朱元璋授意。

03 朱元璋最早与韩宋政权产生交集是在至正十五年,彼时郭子兴刚死,势力分为两派,一派是以郭天叙、张天佑为首,另一派以朱元璋为首。

郭部实力弱小,又刚经历强敌犯境,继续找个大腿来抱。而这时韩宋政权建国的消息传来,挟首起反元(实际上有方国珍首义在前)之大义,再加上韩林儿祖孙三代皆是白莲教高层,故而一呼百应,势不可挡,正是硬的不能再硬的大腿。故而郭天叙等人遣使表示归顺之意,韩林儿任命郭天叙为都元帅、张天佑为右都元帅、朱元璋为左都元帅。

讲真,对于韩宋政权以及这项任命,朱元璋是非常不屑一顾的,他慨然说道:“大丈夫宁能受制于人耶?”,拒不接受任命,当然,最后考虑到大局,还是勉强受了韩宋的官。

04 此后直到称帝,朱元璋一直使用韩宋政权的龙凤年号,但也仅此而已,朱元璋一直保持着很强烈的独立属性。在接受任命次年,朱元璋在东南站稳脚跟后,朱元璋即自称吴国公,自设官署。在朱元璋尊奉龙凤年号的十二年间,一直独断东南,自专自立,与韩宋政权的关系仅限于遥尊龙凤年号。

事实上,并非朱元璋傲娇,盖因为这种情况在当时乃是常态。韩宋政权甫一建立,即大张旗鼓的兵分三路,四处攻城略地,而散出去的诸将基本上都是割据自立,再未回来过。整个韩宋政权,与其说是国家,不如说是松散的起义军联盟。

“诸将在外者率不遵约束,所过焚劫,至啖老弱为粮,且皆福通故等夷,福通亦不能制。”

不止韩宋一家,在另一家称帝的天完政权也是如此,徐寿辉麾下的明玉珍入蜀后即自立建国,麾下的欧普祥据袁州自守,熊天瑞据江西自守等等等等。

05 而朱元璋最初接受韩宋政权的任命就是打着抱大腿的目的,一方想抱大腿,一方想壮声势,各取所需,谁也没把这份“塑料君臣”的关系放在心上,这从韩宋政权从未向朱元璋地盘派遣过官员任职也可以看出。

以上结论,朱元璋从未与韩宋政权产生任何实质上的隶属关系,在到安丰救驾之前,朱元璋甚至从未见过韩林儿。况且朱元璋也不是白莲教徒,亦不是借助白莲教创业,他有什么理由会担心韩林儿是他主上,到了应天会妨碍到他称帝?

06 而且那些臆测朱元璋授意廖永忠解决韩林儿的人其实一点都不了解朱元璋的为人。这里我不得不吹一波朱元璋的为人了。

朱元璋是发迹之后从不讳言自己出身贫寒的人。

“予本淮右布衣”——我本是淮西普通老百姓

“朕起自徒步,托身缁流”——我是泥腿子出身,曾经当过和尚

“上世以来,服勤农桑。五世祖仲八公,娶陈氏,生男三人,其季百六公,是为高祖考。娶胡氏,生二子,次即曾祖考四九公。娶侯氏,生子曰:初一公、初二公、初五公、初十公凡四人。初一公配王氏为祖考妣,有子二人,长五一公,次即先考,讳世珍。”——我家世世代代都是农民,最起码祖上五代都是(所以记载朱元璋欲攀附朱熹为祖先的野史何其荒谬,人家早已自曝自己祖上五代的家底)。

朱元璋也是当庭把人打死还能在对方的祭文里写明死因的人。

“胡惟庸不法,使镇岭南,作为擅专,贪取尤重,归责不服,已非一时!朕怒而鞭之,不期父子俱亡”。——《朱亮祖圹志》

朱元璋也是鞭死侄子还能对侄孙道明死因的人。

“其应之词,神人共愤,由是鞭后而卒”——《御制纪非录》

07 总之,朱元璋是那种不屑于粉饰自己,杀人方面也从不为自己找借口的人。韩林儿从来不是朱元璋称帝道路上的阻碍,况且,如果朱元璋真想杀韩林儿,在至正二十三年张士诚攻打安丰时直接不去救,或者故意拖慢救援速度就行了,借刀杀人岂不美哉?在朱元璋救出韩林儿后,把他安置在滁州三年,如果朱元璋想杀韩林儿,直接在滁州就地解决就得了,还有必要在半路上动手?

以上结论,朱元璋并没有杀韩林儿之心。而排除种种不可能,剩下的就是事实的真相,即——廖永忠自作主张。

08 廖永忠是继承了其兄长的职位升上来的,当然,也是有两把刷子的,鄱阳湖水战中舍身往死,操小舟引燃汉军巨舰,后来南征、平蜀,廖永忠都功莫大焉,如果廖永忠仅仅是这样勇猛,未来的国公必定有他一位。

可廖永忠除了武勇之外还聪明,而且是那种小聪明。在小细节上能讨人欢心,“太祖曰:‘汝亦欲富贵乎?’永忠曰:‘获事明主,扫除寇乱,垂名竹帛,是所愿耳。’太祖嘉焉。

但在真正的大是大非面前,廖永忠却总会犯低级错误。杨宪是朱元璋最早的情报组织“检校”头目出身,专司刺探阴私,而廖永忠却跟杨宪结成一党。武将与情报头目结党,这不是嫌命长吗?所以朱元璋杀了杨宪,而廖永忠功过相抵,免除一死,但从此失了圣眷。

“杨宪为相,永忠与相比。宪诛,永忠以功大得免。”

09 而相比之下徐达才是有大智慧的,知道什么时候该藏拙“帝前恭谨如不能言”,什么时候能坚守本心“胡惟庸为丞相,欲结好于达,达薄其人,不答”,所以徐达后代才能一门两公,与国同休。

有小聪明的廖永忠总喜欢揣摩朱元璋的心思,所以在朱元璋让他接韩林儿来应天时,直接在瓜洲渡弄沉了韩林儿的船。廖永忠认为自己这是为领导背锅,帮领导料理不好出面料理的事,可却不知道这样反而陷朱元璋于嫌疑之境地,因为他是下属,他的一举一动都会被解读为朱元璋授意,百口莫辩的那种,某种意义上,朱元璋是在给廖永忠背锅。所以朱元璋很生气:

“太祖遣永忠迎归应天,至瓜步覆其舟死,帝以咎永忠。”

10 我相信朱元璋是真的很生气,而不是故作姿态,因为丫真的是办坏事啊,而且还不是好心的那种。因为廖永忠专门豢养着一批儒生,他们每天做的事就是揣摩朱元璋的心思。试想一下,谁愿意自己心里的想法被别人洞悉?所以朱元璋直接以此为借口断了廖永忠的进阶之路。

“永忠战鄱阳时,忘躯拒敌,可谓奇男子。然使所善儒生窥朕意,徼封爵,故止封侯而不公。”

洪武八年,朱元璋以僭用龙凤等不法事把廖永忠赐死,成为开国以来第一个被赐死的勋贵。

综上所述,韩林儿魂断瓜洲渡只是廖永忠私揣朱元璋心思而做出的愚蠢举动,这个愚蠢的令自己身死,也让朱元璋背锅。

有关资讯:朱元璋弄死了韩林儿,为什么还说明朝立国之正?

这就要从古人所说的“食其禄,忠其君”说起,你总不能端着人家的饭碗,吃饱了饭放下碗就骂人家吧!而朱元璋可没有吃过韩林儿家的饭,虽然他名义上是韩林儿的下属,但这也仅仅只是一个名分,老朱家的江上可是老朱真刀真枪给打出来的,而且韩林儿也从来没给老朱发过工资。

老朱可谓是真正的白手起家,开局就一个破碗,结局大明江山。所以说人家老朱打下来的江山凭什么就给你韩林儿坐呀!凭你脸大吗?还是凭你是什么教主皇帝、九世孙,得了吧!那都是忽悠别人的,能忽悠得了老朱,还有老朱手下的徐达、常遇春他们?

纵观中国历史上,大明王朝是唯一一个得国最正的王朝,你不信,我给你对比一下其他开国皇帝,你就明白了。汉高祖刘邦毕竟也当了几天秦朝的基层公务员,虽说拿秦朝的俸禄不多,但毕竟也拿了。曹魏、司马家那叫赤裸裸的篡他主子的权;隋文帝杨坚是妥妥的官二代,吃他爹隋国公杨忠的饭;唐高祖李渊是吃他老表家的饭,结果把他老表家的灶都给夺了;赵匡胤就更不是东西,吃他主子的饭,还欺负主子留下的孤儿寡母。

所以说啊!朱元璋才是中国历史上唯一一个得国最正的开国皇帝,人家是凭自己一刀一枪打出来的,关韩林儿屁事儿!更何况韩林儿的命也是他救的,最终被自己手下给弄死了,也不欠他什么,你说呢?只能怪韩林儿自己的命不好,做了那个时代群雄的傀儡,做了那个时代政治军事碾压的牺牲品。

韩宋皇帝韩林儿的父亲是谁?

韩山童(?—1351年),祖籍栾城(今河北栾城县)人,元末农民起义领袖。他出身白莲教世家,祖父为白莲教主,因宣传教义被谪徙永年(今河北永年县)白鹿庄。韩山童继承祖父遗志进行传教工作,声称天下将大乱,弥勒降生,明王出世。后结识颖州人刘福通,刘等称其为宋徽宗八世孙,当为中原之主,藉以鼓动百姓起事。

元至正十一年(1351年),元朝为开辟南北水路强征15万民工挑河筑堤。韩山童、刘福通认为时机已到,在河北永年白鹿庄聚众宣誓起事。部众以头裹红巾为标志,故被称为“红巾军”,韩山童被推奉为明王。县令闻讯急调数千军队围剿起义军,韩山童被俘,旋被杀。韩山童虽死,但他点燃的起义火种使元末农民大起义燃起熊熊烈火。

扩展资料:韩宋的介绍

韩宋(1355年—1366年),是元季的政权。

元朝是建立在民族矛盾之上的,因此民间对元朝是积怨颇深,在1351年5月,韩山童与刘福通、杜遵道等在颍上(今属安徽)发动起义,只不过尴尬的是没多久韩山童就被捕身亡。

韩山童身亡后,他的部下刘福通东征西战,占领了不少地盘,于是在1355年2月,刘福通在亳州拥立韩林儿为帝,国号宋,改元龙凤,12月移驻安丰。1358年5月,迁都汴梁。1359年8月,汴梁失守,复据安丰。1363年,朱元璋迎韩林儿居滁州。

虽说韩宋实力不俗,但他所处的时机不是很好。一方面有元朝的蒙古铁骑,另一方面,当时还有朱元璋、陈友谅、张士诚,韩宋一边被蒙古铁骑痛击,另一方面还要被朱元璋收拾,因此在1366年12月,朱元璋以迎赴应天为名,令廖永忠沉韩林儿于瓜洲江中,韩宋灭亡。

-

- 法硕考试分析之法理学-法的起源与演进

-

2025-02-14 11:25:34

-

- 有编制,西昌招聘事业单位人员157名!

-

2025-02-14 11:23:19

-

- 《凤囚凰》大结局是什么?全剧剧情分集介绍

-

2025-02-14 11:21:04

-

- 揭秘 - 军方背景的保利集团就是这样发展的

-

2025-02-14 11:18:49

-

- EVO3(头文字D—须藤京一座驾)

-

2025-02-14 11:16:34

-

- 5位院士全职坐镇!发展超快的“双非”高校—广州大学,你选不?

-

2025-02-14 11:14:18

-

- 盘点白金大神血红的十六本高口碑小说,喜欢血红的书友不要错过!

-

2025-02-14 11:12:03

-

- 董竹君被夏之时家暴12年,晚年为何多次帮夏家,临终遗言暴露真相

-

2025-02-14 11:09:48

-

- 昭和男儿众生相

-

2025-02-14 11:07:33

-

- 中缅边界划界与跨境民族问题

-

2025-02-14 11:05:18

-

- 戴王思聪同款千万手表,坐拥3.6亿私人飞机的秦奋,究竟有什么来头

-

2025-02-14 11:03:03

-

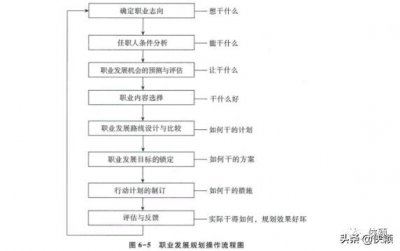

- 职业发展规划与管理的实施

-

2025-02-14 11:00:47

-

- 钱小豪情史,前妻拍风月片,他偷拍美女被捕,我命由天由我?

-

2025-02-14 10:58:32

-

- 喀喇昆仑走廊的古代交通

-

2025-02-14 10:56:17

-

- 40年百位杰出民营企业家,名单背后有何深意!

-

2025-02-14 10:54:02

-

- 演员吕丽萍曾是单亲妈妈、做过大学校长,经历三段婚姻晚年很幸福

-

2025-02-14 10:51:47

-

- 巨兽哥斯拉世界的怪兽大全1

-

2025-02-14 10:49:31

-

- 农村1种酷似泥鳅的无鳞鱼,背上带刺,80元1斤却少有农民养殖

-

2025-02-12 15:39:33

-

- 高中生走读好,还是寄宿好?这四类学生不建议寄宿

-

2025-02-12 15:37:18

-

- 周冬雨参加中餐厅被狠批情商低,势利眼,得不偿失!或许还需磨练

-

2025-02-12 15:35:02

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的?

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的? 又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭

又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭