阅世明诗-(十一)“纵死侠骨香,不惭世上英” -李白

阅世明诗-(十一)“纵死侠骨香,不惭世上英” -李白

▼

在传统意识中,秉文兼武的人已属罕见,能做到极致的,堪称为传奇的存在。唐代有位诗人,在虹霓吐颖的同时,还身怀精湛的剑术。只不过文学方面的成就过于拔地倚天,遮没了其他方面的光辉,令人只见其芒而不知是万束聚合。

李白这个名字,对今人而言可谓如雷贯耳。让人无法忽视的,还有他天才的注解。但事实上,他也曾数载苦读,拜师学艺,是以精通儒道经典、剑术甚至纵横术。天赋之外,是他博览群书、厚积薄发的成果。

与生俱来的桀骜,为他增添了一股独特的气魄,在求仕途中“未尝一日低颜色”。二十余岁,李白离乡远游。至渝州谒见太守李邕,侃侃而谈被认为是年少轻狂,遭到冷遇,遂作诗以对。

大鹏一日同风起,

扶摇直上九万里。

假令风歇时下来,

犹能簸却沧溟水。

时人见我恒殊调,

闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,

丈夫未可轻年少。

——《上李邕》

大鹏作为意象,在李白的诗中出现不止一次,可视为其理想的化身。上抟九天,下激沧海。前两句是抒发壮志与豪情。颈联话锋一转,回到自身,他的话被很多人当作是傲慢之语,予以冷笑讥讽。结句提及宣父,指的是孔子,其曾言:“后生可畏,焉知来者之不如今也?”此处为暗讽,孔子尚如此,时人无法比及先圣,又何来的底气妄断他人。

▼

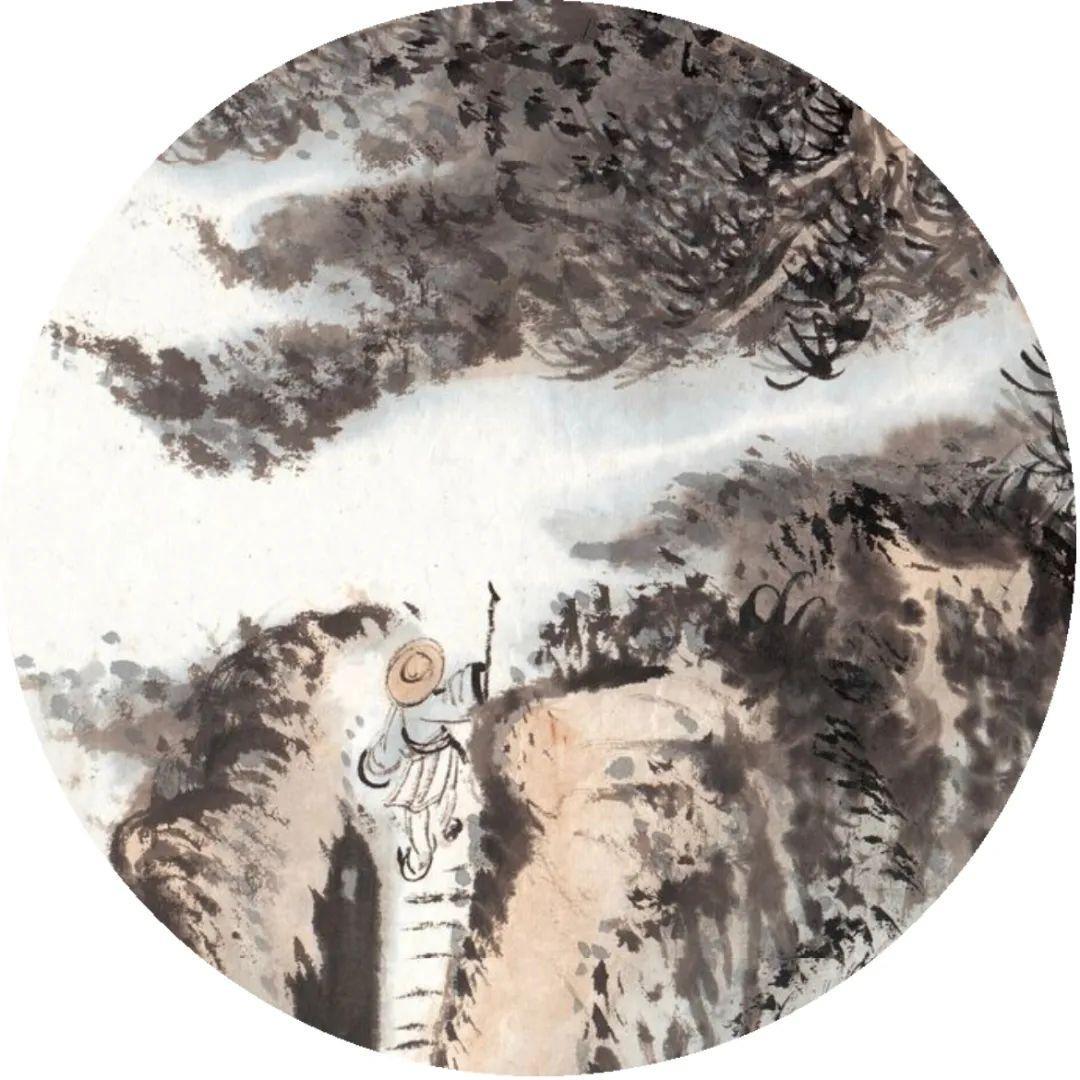

当代 陆俨少《李白登太白峰诗意图》(局部)

李白的诗作与他的精神世界是浑然一体的。在他身上,始终翻涌着仗剑行天涯的豪侠之气。所学所见、所识所略都被吸纳、熔炼进其中,并非纯粹地为了创作而作,实乃精魂浇铸而成。

闲过信陵饮,

脱剑膝前横。

将炙啖朱亥,

持觞劝侯嬴。

三杯吐然诺,

五岳倒为轻。

眼花耳热后,

意气素霓生。

——节选自《侠客行》

浩然侠气通贯全篇,寄托了李白对高义薄云的侠客精神的向往。全诗结构分为三层,第一部分通过装束、气势等要素将豪迈的侠客形象送至面前。第二部分用了窃符救赵的典故。侯赢与朱炎出身低微却受信陵君赏识礼遇,后二人以死报恩的壮举,令百世传叹也让李白佩服不已。末句:

谁能书阁下,

白首太玄经。

是言不愿穷经皓首,想做出一番功业的决心。

求仕的过程并不如预期那么顺利,虽有人欣赏其才,但在洛阳和长安两地几乎是处处碰壁,干谒无门。趁唐玄宗狩猎之机,李白进献《大猎赋》,希望得到任用,未果。

在贺知章与玉真公主等人的推荐下,李白终于获得玄宗的赏识,被召入翰林。以为能一展宏图,然而等待他的只是陪游宴饮、奉诏作诗,无关朝事。

▼

当代 陆俨少《李白登太白峰诗意图》(局部)

云想衣裳花想容,

春风拂槛露华浓。

若非群玉山头见,

会向瑶台月下逢。

——《清平调·其一》

这是一组七言绝句,奉诏记述杨玉环与玄宗同赏牡丹的情景,着重描写杨玉环的美貌与玄宗对她的宠爱。手法运用得恰到好处,以云、花等物态喻其流艳,以仙子衬其华贵。浑然天成,而无溢美的感觉。

尽管李白对荣禄有所追求,费劲接近了权力核心,却发现朝堂并不是他想象中那样。他的文才得到认可,但也仅限于此,别的方面没有让他施为的空间。傲岸如他,如何能接受这种窘困?于是渐失耐性,恣意纵酒,甚至在醉后让高力士为其脱靴。得罪了皇帝的宠臣,又连遭谗言诋毁,不久便被玄宗疏远。

欲渡黄河冰塞川,

将登太行雪满山。

闲来垂钓坐溪上,

忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,

多歧路,今安在?

长风破浪会有时,

直挂云帆济沧海。

——节选自《行路难·其一》

行路难是乐府旧题,多是表达不得志时内心的苦闷郁烦。离开长安之后,李白一度沮丧失意。渡河遇冰、翻山遇雪是现实里受阻的艺术表现。想到姜太公与伊尹也需等待时机被明主发现,李白安慰自己要沉住气,定能迎来乘风破万里浪的那一天。

凤凰台上凤凰游,

凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,

晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,

二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,

长安不见使人愁。

——《登金陵凤凰台》

凤凰台是金陵著名的遗迹之一。李白一生多次游历金陵,凭吊古迹,抚今怀昔。前两句感叹曾经的六朝旧都,繁华如云烟易逝。通过同地异时的对比,强化人世沧桑之感。颈联夸赞金陵优越的地理位置,能聚集英才。结句以浮云蔽日暗喻自己为小人所嫉,抱负无法实现的境遇。金陵承载了李白浪漫的艺术想象,无论是对古时都城的美好遥想,还是对舒适惬意生活的憧憬。

▼

当代 陆俨少《李白登太白峰诗意图》(局部)

在他的人生构想中,最好是年轻之时就有所作为,功成名就后再归隐,泛游天地。“终与安社稷,功成去五湖。”这种期望过于理想化,现实是“古琴藏虚匣,长剑挂空壁。”

蓬莱文章建安骨,

中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,

欲上青天揽明月。

抽刀断水水更流,

举杯销愁愁更愁。

人生在世不称意,

明朝散发弄扁舟。

——节选自《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

此诗主题虽是饯别,但饱含了李白个体意识和情感的流露。先是盛赞李云的文章颇有建安风骨,而自己的诗文则像谢朓那般具有天然灵秀之气。小谢即是谢朓的称号。两个人兴致高昂,大有欲上九天揽月之劲。无奈满腔愁绪难以排解,如果还是无法实现理想,不如就此隐去,自在逍遥。

安史之乱爆发后,李白四处避祸。才能为永王所看中,招入麾下。为其作组诗《永王东巡歌》。他期盼自己能如谢安当年带领东晋获得淝水之战的胜利一般,为永王“谈笑净胡沙”。怎料永王东巡兵败,李白受到牵连,被流放至夜郎。乾元二年,遇大赦而还,辗转多地,最后病故于当涂。

每个时代都有属于它的天才,并不为济世而来。他们存在的时间虽如流光瞬息,所提供的能量和所指引的方向却足以影响千百余载。李白的桀骜与遗憾早早结束于唐朝,而蓬勃的精神力留存于诗歌里,散发着赫赫之光。

只要日月犹在,列星恒转,地上的人投向昊空的殷切目光就仍有意义。

文章来源:

【蓁熙文化】微信公众号,敬请关注

更多内容也可搜索并关注:喜马拉雅、bilibili平台【蓁熙文化】

更多学习平台可搜索:小鹅通【蓁熙文化】

版权申明:

文中音视频作品及图片版权归【蓁熙文化】所有,未经正式许可或授权,不得用于其他商业用途。

-

- 北京故宫出现灵异事件,多名游客看到宫女、太监

-

2025-01-18 00:22:22

-

- 知道啥叫先张法吗?科普知识的小编来啦!

-

2025-01-18 00:20:07

-

- 欢迎报考:“研”途有你,走近中国地质大学(武汉)环境学院

-

2025-01-18 00:17:52

-

- 难忘的1978年高考

-

2025-01-18 00:15:36

-

- “走廊医生”坐走廊800天,同事避而不及,如今10年过去她还好吗

-

2025-01-18 00:13:21

-

- 人间战将李靖是怎么变异成天上托塔天王的?

-

2025-01-18 00:11:06

-

- 沈抚新城今后咋发展 看完这些关键项的解读 你就全能整明白啦

-

2025-01-18 00:08:52

-

- 宝马事件再升级,官方再次道歉,两女主哭着发声:我们只是打工人

-

2025-01-18 00:06:37

-

- 探秘美国著名的“辛普森杀妻案”

-

2025-01-18 00:04:22

-

- 泽雅风景区有哪些景点?

-

2025-01-18 00:02:07

-

- 世界第一枚原子弹爆炸,比基尼横空出世

-

2025-01-17 23:59:52

-

- 今日早报

-

2025-01-17 23:57:37

-

- Tupac和Biggie永远绕不开的两个男人

-

2025-01-17 23:55:22

-

- 拳皇志之麻宫雅典娜:拳皇第一美!真女神转生

-

2025-01-17 23:53:07

-

- 民国四公子”之一的张伯驹与潘素的恩爱传奇

-

2025-01-17 23:50:52

-

- 大案纪实:石景山八女凶杀案,一屋子女孩全被杀死,手段极其残忍

-

2025-01-17 23:48:37

-

- 北欧冰火之国-冰岛

-

2025-01-17 23:46:22

-

- “俏黄蓉”翁美玲:23岁爆红,3年后惨死,尸体为何裹五层锡纸?

-

2025-01-17 23:44:07

-

- 南北朝时期的开挂皇帝,十六国的终结者-北魏太武帝拓跋焘

-

2025-01-17 23:41:52

-

- 征服者威廉

-

2025-01-17 23:39:37

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的?

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的? 又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭

又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭