爆红刚24小时,她的小说有“难以模仿的幽默感”她是农妇范雨素

爆红刚24小时,她的小说有“难以模仿的幽默感”她是农妇范雨素

2017-04-25 姜燕 新民眼

关注“新民眼”,看更多精彩内容

范雨素火了。随着她的自传体小说《我是范雨素》昨天下午上线发表,这个生活在北京皮村的打工妇女迅速蹿红。从昨天到今天,找上门来的媒体和出版社有十几家,不善言辞的范雨素十分烦恼。

“当初投稿我只想赚点稿费,现在这事闹这么大,要应付那么多人,该怎么办?”在皮村街头遇见朋友许多——打工春晚的导演时,范雨素郁闷地说。

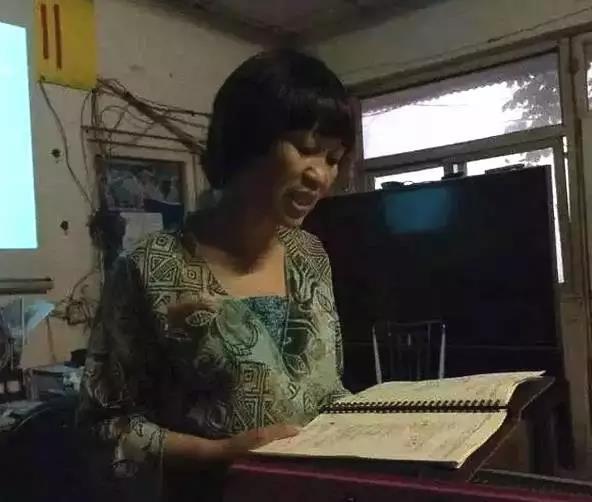

今天下午,一夜蹿红的范雨素在接受记者采访

范雨素,湖北人,来自襄阳市襄州区打伙村,43岁,初中毕业,在北京做保姆。

她说:“我过去从没写过东西。现在写写小说的目的,就是觉得活着就要做点和吃饭无关的事。满足一下自己的精神欲望。”

《我是范雨素》

1

我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣。

我是湖北襄阳人,12岁那年在老家开始做乡村小学的民办老师。如果我不离开老家,一直做下去,就会转成正式教师。

我不能忍受在乡下坐井观天的枯燥日子,来到了北京。我要看看大世界。那年我20岁。

来北京以后,过得不顺畅。主要因为我懒散,手脚不利索,笨。别人花半个小时干完的活,我花三个小时也干不完。手太笨了,比一般的人都笨。上饭馆做服务员,我端着盘子上菜,愣会摔一跤,把盘子打碎。挣点钱只是能让自己饿不死。

我在北京蹉跎了两年,觉得自己是一个看不到理想火苗的人。便和一个东北人结婚,草草地把自己嫁了。

结婚短短五六年,生了两个女儿。孩子父亲的生意,越来越做不好,每天酗酒打人。我实在受不了家暴,便决定带着两个孩子回老家襄阳求助。那个男人没有找我们。后来听说他从满洲里去了俄罗斯,现在大概醉倒在莫斯科街头了。

我回到了老家,告诉母亲,以后我要独自带着两个女儿生活了。

……

这篇小说让很多人感慨万千,有人说那惊艳的感觉丝毫不逊于初读余秀华的《穿越大半个中国去睡你》。他们用这样的文字表达内心的膜拜——

“一个是虽身在尘土但手可摘星辰 ,一个是月光主动落在我左手上。第一句“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣”就想炸裂了 。她12岁一个人浪荡海南省三个月比我当年离家出走还不忘带牙刷不知道高到哪里去了,真的,农妇一旦开始读书写文,上帝都要献上膝盖。”

——一个小狗宝

“《我是范雨素》的用字的确斟酌,能在字里行间不经意地通过提炼字句书写出经历和自我真性格的作品都能称为佳作。

但大家都知道,这不是天赋,或者不仅仅是天赋那么简单,要多亏不可多得的磨砺。敢问十二岁能自我发掘的人有多少,随后有勇气浪迹天涯的人又有多少,这才是造就范菊人变成范雨素的重要原因啊。灵魂平等,自由同价。大家在讨论的时候过分把农民身份为范雨素加分的确有失妥当。”

——GreyStars

发表这篇小说的媒体“正午故事”这样注解:

“

她文笔轻盈,有种难以模仿的独特幽默感,有时也有种强烈的力量喷薄而出。她像位人类学家,写下村庄里的、家族里的、北京城郊的、高档社区生活的故事,写下对命运和尊严的想法。今天这篇文章,是她自己的故事。

”

《我是范雨素》意想不到地走红后,编辑们也有些纳闷。昨天,这篇文章的责任编辑郭玉洁说,除了语言或者流畅感,最重要的是,文章有种道德力量。

范雨素在朗诵中

正当读者内心激荡的时候,范雨素在皮村自己租来的小屋里忐忑。

皮村文学小组的微信群里不断发来阅读量的最新数字,从发表开始,很快窜升到2万、4万、10万+…老师和文学小组的朋友们都为她高兴,但她自己没怎么说话,就说了几次“谢谢”。她不是特别外向的人,突然出名了,她也有点蒙。

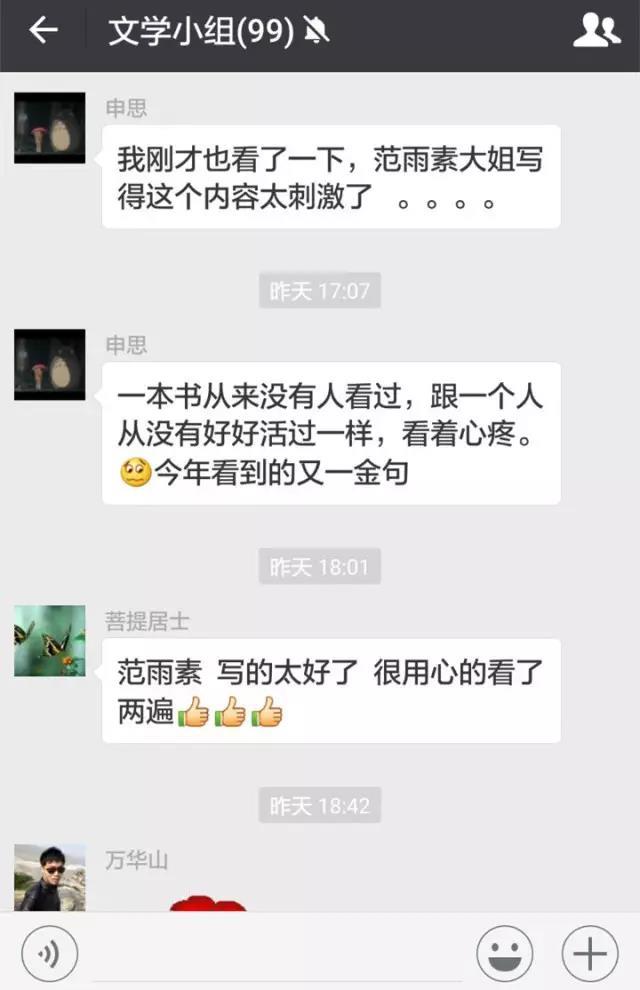

《我是范雨素》火了后,皮村文学小组成员激动不已

文学小组的王德志说:

文学小组以前经常发表文章,有的也有些影响,但都没有这么大。这篇作品在小组里传阅的时候,都觉得挺好的,但谁想没想到影响会这么大。

今天早上9点多,我看‘情形有点不对’,媒体找来的太多,《人民日报》也找来了。我怕她受不了,就给她打电话,告诉她‘别慌’,如果不管她,按她那性格,没准就关机了。”

虽然不是穷人乍富,但一下引起这么多关注,她还是稍微有些紧张。王德志跟她讲怎么选择媒体,那些炒作的、扯淡的,还是要屏蔽,以主流媒体为主。

质朴的范雨素第一反应是:“那我说‘高大上’的。”

“我告诉她,不是高大上,客观描述就行了。”王德志说,“她建议我们帮她把一下关,我,还有文学课的老师。我们也希望别把好事变坏事。”

皮村文学小组每周日的活动。图 杨宙

王德志说,平时大家都忙着打工,也就周日下午文学小组活动的两三个小时能碰上。范雨素平时话不多,但要打开话匣子也是说个不停,文学小组活动上要是发表个看法,常常会滔滔不绝。她对工人的生存状况、流动儿童、留守儿童等都有独立的见解,也有对世界的解读。

皮村是全国各地在北京的打工者聚居的村落,它位于北京东五环外金盏乡,它是一个命运独特的城中村,因为头顶有飞机航线、不适合房产开发,至今密布着小型加工厂和外地打工者租居的平房,住着上万名工友,有“北京工友之家”,著名的“打工春晚”就在这里诞生。

皮村入口写着“皮村欢迎您”

典型的皮村街道

皮村社区文化活动中心是打工者重要的文化生活区

2015“打工春晚”节目选拔现场

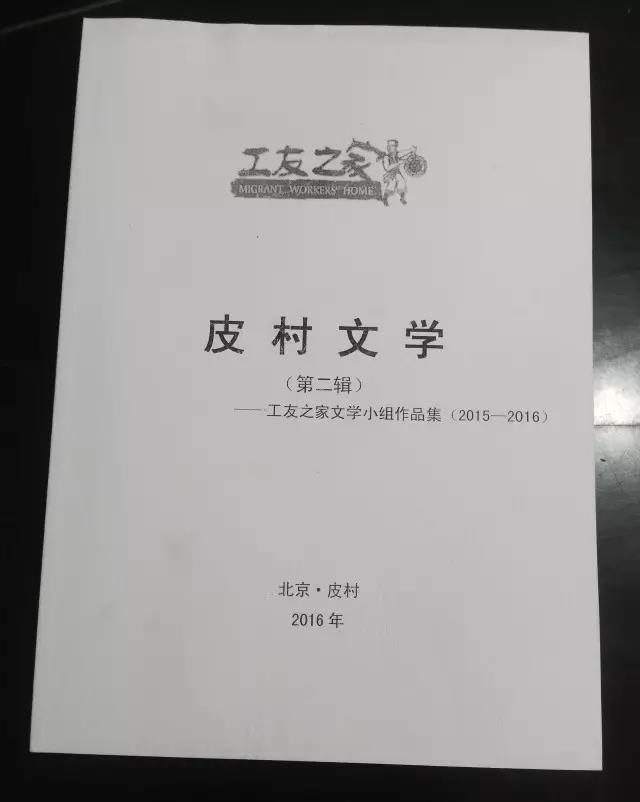

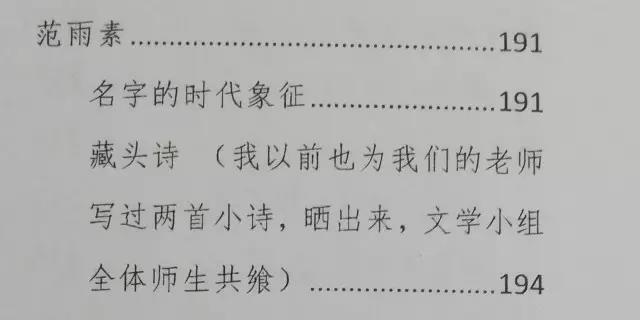

今年3月,正午的编辑到皮村采访时,读到了油印本的《皮村文学》,也就是2014-2015年在工友之家参加“文学小组”活动的工友作品合集。他们多数住在皮村附近,每周日晚上课,由文艺研究学者张慧瑜义务授课,这些文章和诗歌是他们务工之余写作、上交的作业,也有媒体注意到,其中好几篇发表过。

范雨素的文章《大哥哥的梦想》在其中显得很独特。其他工友作品大多以“我”为中心,写皮村生活经验、工伤与压迫、对村庄童年的美好记忆、对不公的控诉、工业劳动经验和压抑感,对文学小组和老师的感激之情,范雨素则写一位跳出读者刻板印象的“有航天梦的农民”。

她好像一位局外人,带着冷峻的幽默和理解力,写人物的可笑可叹,周围人的关怀与无奈,描述聪明机警,有讽刺性,语言风格强烈,有很大的距离感和同情心,不大写苦难、反抗、工业劳动过程和工厂空间细节。

这种不符合大多数人对“打工文学”或“底层写作”界定的主题、故事、和语言,或许也是她的文章没有被此前去“觅稿”的其他媒体搜罗走的原因。去年5月20日,正午以《农民大哥》为标题发表了这篇文章。

范雨素在给记者看手机中家人的照片

看了她的文章,有人感慨“写作是个天赋活,这是老天爷赏饭吃”。可有人不这么看。

“自己去看她行文间一笔带过的阅读量,看她本人,包括她的家人对于文学的热情。她生性凉薄却是文疯子的大哥哥,她咬牙讲出‘一字不识的人才有诗意’的小姐姐,同她去潘家园淘了一千斤书的小女儿。摸着良心讲,将近二十年‘寒窗苦读’完的我们这帮人,有几个能达到这种阅读量?不要说得好像自己一身文学天赋全被学校耽误了一样。

她读了足够多的书,经历了足够多的生活,也扎扎实实写了足够多的字。她贴地足够近,是亲历者也是旁观者。她写下来的的故事‘不是想象,都是真实的。艺术源于生活,当下的生活都是荒诞的。文章中的每一个人都可以考证。对这篇自娱的长篇小说,我总是想着写得更好。 ’

这不是老天爷赏饭吃,她写下来的一字一句都是她磕下来的苦功夫,都是她挣来的,应得的。”

——修度_Giselle

最初发现范雨素的界面新闻记者淡豹说:

“

我觉得,她的语言,是典型的“阅读者”的语言,是文学造就的,不是生活造就的。

”

雕琢、反讽、充满暗示的文字风格或许来自于阅读史,她甚至在微信聊天上都是这种语言和逻辑。读者对知识分子介入的误解,恐怕是因为不熟悉劳动人民中的、地方上的、基层的知识人,想象底层劳动者的逻辑和语言得粗暴、缺乏知识性才符合自身对劳动者的定义。

社会学研究者董一格说,她因为一些评论中那种“看,她也可以写的如此好”的中产阶级他者化思维而生气,“劳动者本来就可以写的如此好(她文章当然也不是说没毛病),尤其在曾经有过多年普及教育,90%人口识字,书相对便宜的中国。”

范雨素和女儿在西藏旅游

她的写作也不是他人推动下或知识分子教育的产物。她一直想写长篇,写自己脑海中的人物。带着女儿二度到北京打工后,她平时做育儿嫂很忙,特地歇了几个月,把长篇写了出来。

她说:

我写这个长篇的理念来自邵雍

昔日所云我,今朝却是伊;

不知今日我,又属后来谁。

意为人生变幻无常,我们的生活境遇不断变化,这个世界上和我们毫无关系的人所经历的事,他的生活境遇,他的遭遇,他的生活状态,也许就是我们以后的生活。

更多的范雨素故事,还是听她自己来讲述。

(《我是范雨素》全文https://c.quk.cc/3/z8/jea0fdnew5y

-

- 隋朝的统一与灭亡

-

2025-01-17 07:01:45

-

- 法国外籍军团军衔和组织详解

-

2025-01-17 06:59:30

-

- 淄博房价连续12个月下跌!平均1㎡跌了近700元

-

2025-01-15 01:42:16

-

- 未来有出息的男人,都有这些特点

-

2025-01-15 01:40:00

-

- 前苏联钻井挖到地下1.2万米深渊,发出地狱之声

-

2025-01-15 01:37:45

-

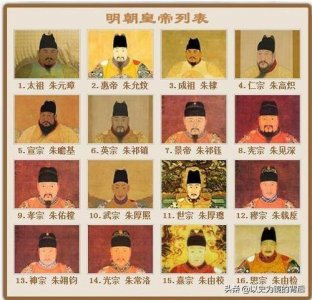

- 同样是几十年不上朝,为何没人说嘉靖昏庸,却都说万历怠政

-

2025-01-15 01:35:29

-

- 男人穿西装必知的三大禁忌!经常穿西装的人都懂,踩坑任一都尴尬

-

2025-01-15 01:33:13

-

- 北宋大将高琼:从二流子到北宋名将,他又是怎么教育子女的?

-

2025-01-15 01:30:57

-

- 搞笑又好玩的游戏名字大全

-

2025-01-15 01:28:42

-

- 伽马射线暴到底有多厉害?只要十秒,就可以摧毁地球85%的生物

-

2025-01-15 01:26:27

-

- 非物质文化遗产之民间文学

-

2025-01-15 01:24:12

-

- 在这不再深情的时代,果然薄情的人比比皆是

-

2025-01-15 01:21:57

-

- 详解人事档案、干部身份对你有多大用

-

2025-01-15 01:19:42

-

- 三步学会明星的「眼技大法」,修炼清澈灵动眼神

-

2025-01-15 01:17:27

-

- 美国914幽灵航班事件,失联37年后返航?竟是无良报刊捏造的闹剧

-

2025-01-15 01:15:12

-

- 39岁的赵荀,从李二牛蜕变成花美男,他的骨盆用3颗钉子挂在腰上

-

2025-01-15 01:12:57

-

- 25个创意照片拼贴模板

-

2025-01-15 01:10:42

-

- 上海公布33岁死亡病例情况!上海在劝外地人返乡?上海发布回应

-

2025-01-15 01:08:27

-

- 可控核聚变骗局?假如核聚变失败,人类未来的能源之路在哪里?

-

2025-01-15 01:06:12

-

- “绕圈”背后的极致追求

-

2025-01-15 01:03:57

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的?

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的? 又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭

又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭