-时师及他的《生正逢时》印象

-时师及他的《生正逢时》印象

如皋市第一中学 徐建华

时师者谁?

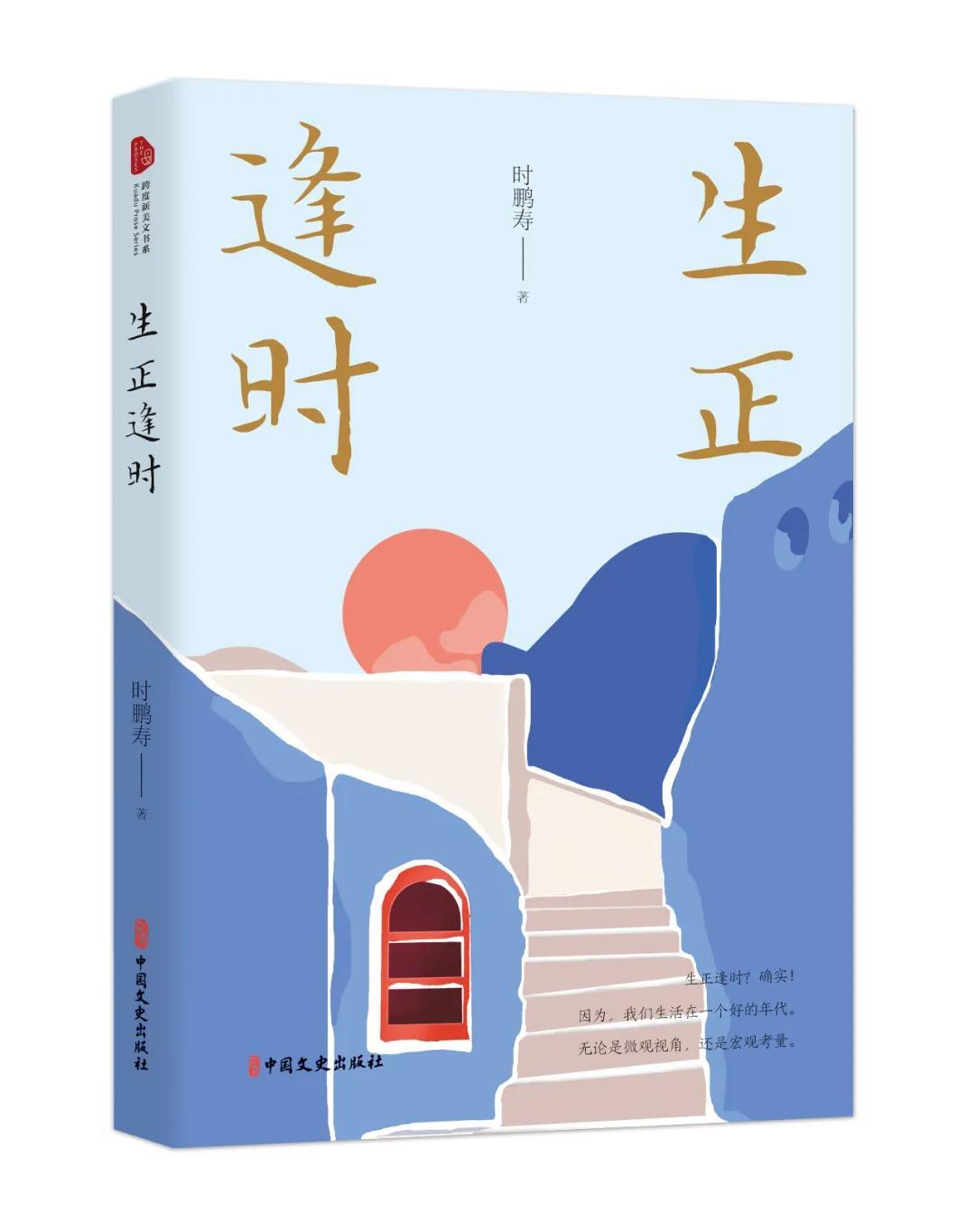

他就是在我们教育界鼎鼎有名的时鹏寿老师,散文集《生正逢时》的著者。

我和时老师的渊源可以追溯到上个世纪九十年代,我还在一中做学生的时候。记不清是当时我的语文老师有事请他代课还是班主任请他来给我们开小灶,反正,他是给我们上了一课。

他走路时头略有些前倾,脚有些拖地;上课时右手拿粉笔,左手喜欢插在裤兜里。那节课讲的什么内容,基本都忘光了,就好像我大学时读了钱钟书的《谈艺录》,至今只记得四个字“诗分唐宋”。他把“庠”字写在黑板上,我们大伙儿面面相觑,从那天起我认识了这个字,以至于今天还记得“庠”“序”两个字指的是古代的学校。按照他的《南京情结编年》所述,2001年,他们大学毕业15周年聚会时,他的好多同学一下子都没认出他来——原来是谢顶数年了。这样算来,他给我们上课时应该还有一头乌黑浓密的头发,哪知几年后竟然会有那么大的变化。我不知道他是否经历过沮丧,无奈,坦然,释然,但我知道这次变化给他的聪明又增加了一个注脚。

2015年是我校办学六十周年庆典,牵头编纂庆典系列书稿的他让我们从一中毕业现在又在一中工作的老师写篇文章,我就写了一篇发给他;之后他又让发一张照片,我在手机里选了一张暑假在西安旅游的照片,很快,他回了三个字“短裤党”,我知他善喜戏谑调侃,也赶忙回了三个字“红衫军”,因为那张照片恰是上身穿红汗衫,下身穿的黑短裤。“红衫”对“短裤”,“军”对“党”,平仄相对,Perfect.(红衫军当时是泰国的反政府武装)我为我的急智沾沾自喜了一阵子。其实我知道,时老师的急智也是众人皆知的。在他的《三进北京城》中,有这么一个故事:一次,有“北大三最教授”(最年轻,最帅,最受学生欢迎)之誉的王博在给他们上课的过程中,突然喊“高明”先生回答“美国人爱不爱这个世界”的问题,要知道当时在座的可没有一个叫“高明”的先生,时老师很快意识到王教授在调侃他“高处明亮”,于是站起来回答“他们以他们的方式在爱” 。这个回答被王教授认为是“一个非常高明的答案”,我想文人之间就要有那么一点灵犀,一点默契。

读时老师的文字能获得知识的拓展,身心的愉悦,思考的深入。这是毫无疑问的。

这种知识的拓展是多方面的,有文史的,有地理的,有风土人情的……虽然身为如皋人,除了“安定先生”“古代的教育家”,对胡瑗知之甚少,读了《天下豪杰魁:胡瑗》后,一个立体的胡瑗展现在我们面前:他家世显赫,自幼聪明好学,被左右乡邻视为奇才;他确立了培养“致天下之治”人才的教育理念;他强化“明体达用”的教育思想;他力主州县办学,推广普及教育;他开创了分科教学的先河;他甚至提出“音体美”全面发展的素质教育思想;他首倡太学“寄宿制”,现今各级学校还在沿袭使用;他组织游历考察活动,注重教育与实践相结合。他还是思想家,军事家,音乐家。这样的一位全才就出生在我们如皋,怎不令人升起由衷的自豪感?

在“人事代谢”板块中,我们还能读到《知“晓” “勤”勉,乃成大器》,杜晓勤教授,现北京大学文学院掌门人,我们如皋人。他从普通高校的学士,到“211高校”的硕士,最后再到“985高校”的博士并留校任教,可以说,他的起点并不高,能有今天如此成就,靠的不就是后天的努力吗。

此外,我们还能领略到“国际安徒生奖”获得者曹文轩、“伤痕文学”鼻祖卢新华、“卡夫卡奖”得主阎连科等名家大咖的风采……

时师游历甚广,在“江湖行走”板块中,我们知道,大半个中国留下了他的身影。他南到海南、两广,西到重庆、四川,北到河北北戴河、北京城、山东、山西、陕西、河南,我知道他近期还将一路向西,到我国遥远的大西北新疆去。他还踏上过港澳台的土地,漂洋过海到过日本、韩国、澳大利亚……其间有因公出差、组织安排的,也有纯粹自由行的,用他的话说“一路玩得都很嗨”。我们很多人的旅游,可能就是人们调侃的“上车就睡觉,下车就尿尿,到了景点就拍照,回家一问啥都不知道”,玩的就是“到此一游”而已;可时师却能给我们带来一篇篇精美的游记。从他精彩的描述中,我们仿佛有身临其境之感,我们能感受到陕西历史文化的厚重,红旗渠人工奇迹的震撼,南屏茂林修竹的优美……看完他的游记,你不免有去当地一看的冲动,是的,在这些游记的结尾,我们经常会看到“有景如斯,我一定会再来”“有机会,我们得再去看看”这样的句子。他是在行走,可又不止在行走,他用他的心在行走,一颗好奇的心,一颗善感的心,让我们领略祖国的壮美山河,沧桑巨变。

东坡诗云:“人间有味是清欢”。在“生活百味”板块中,我们知道在《没有电视的日子》里,时师的教育随笔,教学论文,杂感小品如滔滔江水,汩汩不绝;家庭氛围也日渐温馨,可谓是失之东隅,得之桑榆。在《大白菜情结》中,父母舍不得吃生产队给他们的加餐“黄芽菜汤”,而是原封不动地带回家,将已经熟睡的孩子们唤醒,看着他们一口口吃完,“但黄芽菜汤那温暖的感觉和父母爱怜的眼神都已深深刻在记忆深处”,每读至此,心里总有无限感慨,感叹于那个时代的艰难和父母对孩子们的深情。

在《写在书后》中,时师给我们讲述了书名的缘起。是的,我们生活在一个好的年代,一个伟大的时代,芸芸众生可以说是生正逢时。

然而,对我而言,又可以说是“生”正逢“时”。

我还在想,是不是还有生正逢“时”这一层意思在,谁叫他正好姓“时”呢?

在书的封面上半部分有“生正逢时”四字,而“逢”字似乎稍大,我想,重点是要突出“逢”字吧。我们赶上了好的时代,也幸运地遇到了时师——先是做他的学生,后来成为他的同事(他教语文,我教英语)——那么,捧一本《生正逢时》在手,相信你一定会有生正逢“时”的感觉。

2021.5.9

-

- 北宋末年英雄诗人,傅察十首诗作,充满温润和倔强之感,值得深究

-

2025-03-18 12:51:36

-

- 5年前为了自尊在离婚协议上签字的陈赫前妻,现在过得怎么样了?

-

2025-03-18 12:49:21

-

- 高亚麟:娶小11岁娇妻,结婚后瞒着妻子抵押房产拍戏,现在如何了

-

2025-03-18 12:47:06

-

- 景甜《大唐荣耀》的导演,撮合男神张孝全和天后郑秀文拍了新片

-

2025-03-18 12:44:51

-

- 刺激战场欧服下载,PUBG安卓版绝地求生国际服下载攻略

-

2025-03-17 23:23:49

-

- LOLS8赛季新符文好用吗 英雄联盟天赋符文加点攻略汇总

-

2025-03-17 23:21:34

-

- 四川泸州一女子洗沙发时看见大蛇窜到沙发内,消防抓捕后放生

-

2025-03-17 23:19:19

-

- 你是我的心我的肝我的宝贝甜蜜饯儿,白浅杨幂情话技能太撩人!

-

2025-03-17 23:17:04

-

- 吉林查干湖两万多一斤的天价头鱼,你敢吃吗?一条鱼能买一套房

-

2025-03-17 23:14:49

-

- 横刀立马是关公!(精彩图集60图)

-

2025-03-17 23:12:34

-

- 何韵诗是谁?香港港独分子何韵诗被抓

-

2025-03-17 23:10:19

-

- LOL战场BOSS布兰德皮肤多少钱 LOL布兰德皮肤外观效果详情

-

2025-03-17 23:08:04

-

- G1713次列车运行线路图:天津西开往甘肃兰州西,全程1795公里

-

2025-03-17 23:05:49

-

- “丑妻,薄地,破棉袄”,为啥这三样东西被称为“农村三宝”?

-

2025-03-17 23:03:34

-

- 这大泰迪比常见泰迪大20倍不止,站着比女主人高?99%的人不认识

-

2025-03-17 23:01:19

-

- 乌龟的种类

-

2025-03-17 22:59:04

-

- 网红仲尼是谁,巴厘岛游泳溺亡,网生最具正能量型男导演

-

2025-03-17 22:56:49

-

- 沙漠角蝰:头上长角的致命毒蛇

-

2025-03-17 22:54:34

-

- 三篇男主是病娇偏执狂的小说:《偏执狂暗恋我十年》《独家偏爱》

-

2025-03-17 22:52:19

-

- 三国杀武将介绍18-凛然重义 孔融

-

2025-03-17 22:50:04

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的?

《银河补习班》:马皓文对马飞的教育到底是成功的还是失败的? 又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭

又仙又美的72款平价纱裙半身裙来了,不管怎么穿都百搭